|

谈话中,两个哈萨克男青年和一个姑娘又来到湖边游泳,谢新胜这次懒得拦他们。哈萨克女孩穿着T恤和高跟鞋,汉语名字叫小雨。一问之下,竟在北京幼师上大二,正好放假回家,陪男朋友来游泳。两个男孩子长着和康加力克完全不同的扁平圆脸。一个前额垂着几缕长发,脖子上挂着用猿骨制作的挂件,活脱就是图画上匈奴人的模样。他就是小雨的男朋友。

哈萨克人的婚姻过去一直是父母包办,但现在,年轻人在择偶上比汉族人更加开放。小雨说,老师让她毕业后在北京实习,这无疑是一个很好的发展机会。但对于是留在城市,还是回到家乡的某个学校,她看了看男朋友,没有回答我的问题。

阿尔泰山:游牧的哈萨克

真正游牧的哈萨克还在阿尔泰山上。

从漂亮干净的布尔津县城到禾木乡的公路新修成不过几年。从县城出发,额尔齐斯河在数公里外向北形成一个宽阔的河湾,著名的“五彩滩”就是指这里。汽车很快从河湾进入绵延的戈壁公路,路边的小片沙漠让人很难想象,这里距喀纳斯湖和阿尔泰山的腹心森林草原地带不过150公里左右。曲折的盘山公路先要翻越一个光秃秃的石山隘口,向下进入一个绿洲盆地;紧接着蜿蜒翻过一个更高的隘口后,山下的景观突然为之一变:阿尔泰山的草原地带出现了。

最明显的变化就是谷底草地上出现了哈萨克白色毡房和偶尔可见的用原木搭建的房屋。山坡背阴处,松林开始成片出现。随着海拔逐渐提高,道路在山腰绵延,森林开始越来越多地覆盖住草原的领地。从山腰的公路向下俯视,越是接近谷底溪流处,草原越是呈现出鲜艳的绿色,形成由黄到绿的肆意铺漫。溪流附近往往有平行蜿蜒的土路,那是哈萨克人转场时的牧道。

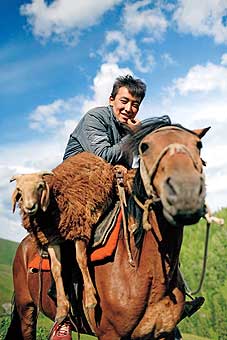

路边也有个别哈萨克人在你试图照相时要钱。他们并不怎么会说汉语,却懂得牵着骆驼比画着让你骑上去,嘴里含混地说着“钱,钱”。在前往喀纳斯和禾木图瓦乡的分叉口,我在向禾木方向行驶数公里后停下车。道路下数百米处的山坡上,两座哈萨克人毡房附近的栅栏里,两个男子正在给上百头羊剪羊毛。哈萨克族少年胡安就站在木头和铁丝围栏里,身穿印着姚明头像的黑色T恤,看着我们从山坡上走下来。

或许过去游客们只会从公路上向下拍照,从没有人会走下这几百米的距离。胡安显得有些腼腆,他的哥哥乌兰正在围栏内和另一名男子剪羊毛,看到我们,只是抬头笑了笑。乌兰从羊圈内拖出一只羊,这种黄色或白色的绵羊长着微曲的扁角,尾巴好像一个大元宝耷拉在屁股上。胡安说,这是阿尔泰大尾巴羊,只有阿尔泰山才有。乌兰先将羊按倒在地上,熟练地用绳子捆住四个羊蹄,然后用一把自己打制、类似圆规的大剪子从根部剪毛。羊毛被连根剪下来后,看起来居然是连着的完整一张。栅栏外,剪完的羊毛已经堆成一堆。

胡安看到我们主动要求进栅栏,显得很开心,他迅速解开围栏门上的绳子,侧身让我们走进闻起来臊烘烘的羊圈。和乌伦古湖边遇到的哈萨克少年相比,胡安显得更漂亮。他那淡黄色的眼睫毛很长,正好遮挡阿尔泰正午强烈的阳光。脸早已被晒成暗红色,一样黑色贴着头皮的短发,一样眼睛狭长而略微向两侧倾斜。从星星峡进入新疆,在通往乌鲁木齐的312国道平行的路北,就有巴里坤、木垒和吉林萨尔3个哈萨克族自治县。120多万人口的哈萨克人零散居住在从北疆东北部沿着准噶尔的沙漠边缘到北部草原,直到阿尔泰山。

哈萨克人本来是信奉萨满教的蒙古部落,在公元15世纪左右最终形成今天的哈萨克族。近几百年来,随着伊斯兰教的向东扩张,哈萨克人接受了伊斯兰教。从布尔津到禾木、喀纳斯湖的公路旁边,时常可见哈萨克人的墓地。那是一种高于地表的正方形砖木结构,好似一个小院的模型,正面有象征伊斯兰的新月。自清代以来,阿尔泰山和准噶尔盆地北部一带被划归为哈萨克部落游牧,从此哈萨克人取代蒙古部落,成为这里的主要居民。

胡安今年19岁,是家里5个孩子中最小的一个。与康加力克以及乌伦古湖边另外两个哈萨克男孩不同,腼腆的胡安还没有女朋友。他一家刚从位于黑流滩的纳斯机场附近转场到这里,胡安说,他们也有邻居,他指了指远处的毡房。一个哈萨克牧民的家庭领域可不是以几室几厅来丈量的,胡安给我比画了一下他们家的范围,那手势概括了两边目力可见的山峰,一直到山谷对面的森林。虽然住所只有两个加起来不过30平方米的毡房,但这片大约有几十个足球场大的山谷都他家的夏季牧场。

转场是哈萨克人生活中的大事,胡安一家一年要转场两次。每年冬天,哈萨克人要把羊群赶到山下的冬季牧场,夏天谷底气候炎热干旱,则需要将羊群赶到气候凉爽、牧草丰美的夏季牧场。即便是今天有了汽车,转场也是艰难的旅行。毡房和炉灶等物件可以用汽车运来,从黑流滩到这里的几十公里路程,只需要200元的运费,而羊群和牛马则依旧需要沿着传统的牧道翻山而来。正是因为这种频繁的迁移,哈萨克人的家往往十分简朴。

羊圈坡上几十米处的围栏内,两个一大一小的毡房就是胡安的家。深色的简易毡房是厨房兼作餐厅,另一个更大的毡房则是住所。哈萨克人的家里没有任何家具,这也是游牧生活的需要。阳光从毡房顶部掀开的毯子中照射进来,屋内的主要设施不过是一张大通铺。靠近门口是装着酸奶子的大铁桶,旁边挂着几十条风干羊肉,那是牧民的主要蛋白质来源。门口石堆的竹席上晒着奶疙瘩,我掰了一块,味道略微有些酸。胡安的妈妈在旁边做面饼,面团被放进一个有平盖子的扁平锅内。草地上早已点燃了牛粪,铁锅放在燃着摊开的牛粪上,再用滚烫的牛粪灰盖住扁铁锅。如此烤出的面饼和用油炸过类似小油饼的面食“包尔萨克”以及酸奶、奶疙瘩和风干肉,构成了游牧哈萨克人的主要食谱。

胡安的姐姐给我盛了一碗酸奶。100多年前的西方探险者在笔记中曾详细描述他在西藏牧民家品尝到的酸奶,味道与我今天尝到的基本一致:酸而没有白糖。胡安家有600只羊,50头牛和10匹马。谢新胜此前告诉我,福海县的一些哈萨克人养马是为了提供肉食,马肠子就是阿尔泰地区的美味特产。胡安家这样的牧民养马则多是为了骑乘,牛和马都在对面的树林里放养,到了晚上,它们自己会回到毡房附近。

剪过毛的羊需要用沥青在背部印出自家特有的V形符号,以便丢失时容易寻找辨认。即便如此,胡安说,每年家里都要丢失几只“羊娃子”。胡安说,1公斤羊毛如今的收购价是4块钱,小羊羔只能卖200块,羊娃子是600块。我终于明白,“羊娃子”才是成年羊。阿尔泰山一路接触的哈萨克人中,中学毕业辍学的胡安汉语说得还算能听懂。他说,家庭最主要的经济来源,还是通过产羔、卖羊和卖牛得来。

|