雷慕沙(Jean-Pierre Abel-Rémusat)

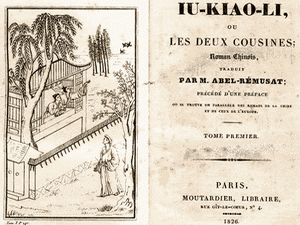

《玉娇梨》雷慕沙著作

作为法国经院式汉学研究的开山鼻祖,雷慕沙对古代中国的哲学理论、汉语语言、中国古代文学进行了广泛的研究,尤其是中国古代小说领域,成就更为突出。1826年,黑格尔来到巴黎索邦大学讲授哲学史,曾与雷慕沙会面,后来他还聆听了雷氏在法兰西皇家学院的演讲。黑格尔对孔子评价很低,他曾说孔子不懂思辨哲学。因此,“为了保持孔子的名声,假使《论语》从来不曾有过翻译,那倒是更好的事”。雷慕沙告诉他,在中国除了儒家之外,还有佛家和道家。雷慕沙对老子的翻译和阐释,直接影响了黑格尔对老子和道家的认识。在雷慕沙那里,黑格尔认识到了一个跟耶稣会传教士所展示给他的具有不同内涵的道家:这是一个跟形而上学及思辨有关的道家。黑格尔虽然对中国哲学采取轻视态度,但是对老子的《道德经》却给予了较高的评价。 依据雷慕沙的注释,黑格尔将老子的“ 道” 解释为“ 理性” ,与古希腊哲学的理性主义和欧洲哲学的理性主义具有一致性。

20世纪上半叶,法国汉学不仅继续拥有世界汉学的中心地位,而且显示出耀眼的学术光辉。在这个时期,法国世界级的汉学家是沙畹(Edouard Chavannes)的弟子伯希和(Paul Pelliot,1878—1945)、马伯乐(Henri Maspeero,1883—1945)和葛兰言(Marcel Granet,1884—1940)。这三位学者被尊为“巴黎的三位一体”。伯希和因敦煌盗宝行径给中国人留下了非常痛苦的回忆,他对汉学的贡献在于对敦煌手写经卷的解读;马伯乐生前对中国的道教进行了全面的研究,由于他是犹太人的后裔,于 1945年惨死于德国布痕瓦尔德集中营;葛兰言则运用法国著名社会学家迪尔凯姆和马塞尔·莫斯所倡的社会学分析法进行汉学研究。

美国汉学的兴起

程艾蓝介绍说,二战之后美国汉学兴起。美国的第一批汉学家基本都参加过太平洋战争。由于他们对中国和日本比较了解,他们中的某些人甚至在美军情报部门任职。这些美国汉学家采用一些全新的方法研究中国,在他们眼中,中国不再是一个位于遥远的东方的另类国家,与欧洲自17世纪开始对中国的表述完全不同。

“在冷战时期,西方一直用望远镜观察中国,把中国视为对手。自中美建交以来,中国成为美国的合作伙伴,西方对中国的认知也发生了变化。于是新的汉学研究方法应运而生。美国采用地区性研究理念 , 将中国文化置于世界文明的背景下进行观察,并系统借鉴人文科学的手段进行跨学科式地研究。换句话说,以汉学为专业的学生首先要学习汉语,同时还要接受历史学、人类学、社会学等一系列汉学研究应用方法的培训。这种研究方式现在已经纳入全世界的大学课程。在法国,学习汉学专业的学生既要学习汉语也要学习人文科学。”

在程艾蓝看来,二战结束后,国际汉学界不再将中国文化视为一座博物馆,越来越多的中国学者作为西方汉学家的合作伙伴也开始参与到汉学研究当中。此外,西方汉学家到中国进行实地考察研究的次数也越来越多。“在这方面,美国人是开拓者。在很早的时候,他们就和台湾的学者保持学术交流,因为 1970年之前,台湾是美国学者唯一能去的中国领土。而法国在这方面落后于美国。中国1949年社会制度的变化引起美国汉学界的新的兴趣,新的研究对象也随之出现。与此同时,美国的大学机构的研究成果也引发了汉学研究的革命。可以这么说,在持续几十年的冷战时期,美国对现代中国和当代中国的研究取得了迅猛的发展。”