如果从文化传播的角度,你怎样解释景教的没落?

景教在中国可谓“其兴也勃焉,其亡也忽焉”, 最重要的原因恐怕是基督教经典的翻译以及传教方法的问题。也许是因为来华传教的景教修士找不到更好的助手来帮助他们翻译经典和文献,所以不得不对中国原有的佛教和道教进行“混水摸鱼”,采用了大量的佛教和道教的词汇,套用老子的话来说,真是“玄之又玄,众妙之门”。

这么说,你认为基督教早期在中国传播的困境是因为它混淆了自己的宗教特征,能否举几个具体的例子?

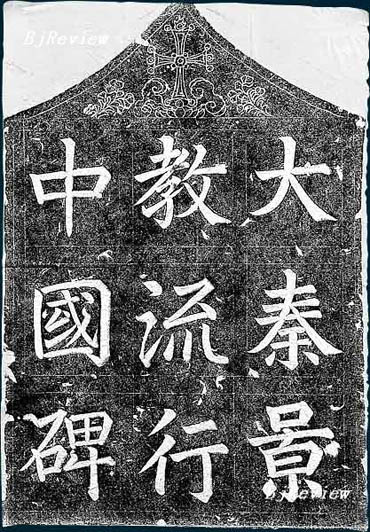

景教碑开首即叙述基督教的教义,却采用了道家常用的语句:“粤若常然真寂。先先而无元。窅然灵虚,后后而妙有。总玄抠而造化。妙众圣以元尊者。其唯我三一妙身,无元真主阿罗诃欤判。”实际上“三一妙身”所说的是基督教上帝的“三位一体”,但让一般中国老百姓很难弄明白。难怪后来清朝乾隆年间的耶稣会士宋君荣(Gaobil)竟以为碑文的作者景净是道教徒。更可笑的是,美国人李提摩太(Timothy Richard)和日本人佐伯好郎均认为书写景教碑碑文的吕秀岩,即金丹教祖纯阳祖师吕洞宾!

最值得注意是,除了对道教进行牵强附会之外,来华的景教士还披上了佛教的外衣。在景教碑中屡屡出现“慈航”、“僧”、“大德”等佛教名词。景教碑出土后二百多年后,人们在位于敦煌莫高窟一个密封的藏经洞中又发现了八卷混杂在佛教经典中的景教文献。可惜在这些文献中,“上帝”一词被译成了“佛”,“浸礼”被译成了“受戒”,“基督徒”被译成了“善智识”,而“弥诗诃”(即犹太教之“弥赛亚”,后成为耶稣基督的代称)降世是为了“普渡众生”等等,让一般读者很难分清这些与佛教经文有何不同。另外,景教修士也和佛教僧侣一样不结婚、剃光头、留胡须。难怪在普通百姓的心目中,他们只不过是另一种佛教徒而已。如此看来,景教之所以在武宗灭佛中受到同样对待,主要还是因为他们的信仰方式和信仰的实践,都酷似佛教,唯一的区别就是十字架。因为景教修院曾经被称为“十字寺”,景教修士则被称为“十字僧”。

所以,总的说来,是由于文化差异和语言障碍,使基督教在中国的第一次传播到此止步。到基督教第二次进入中国,则要到公元13世纪的元代了。

版权所有 2000-2009 北京周报网 京ICP备08005356号

本网站所刊登的北京周报及北京周报网各种新闻﹑信息和各种专题专栏资料,均为北京周报社版权所有。