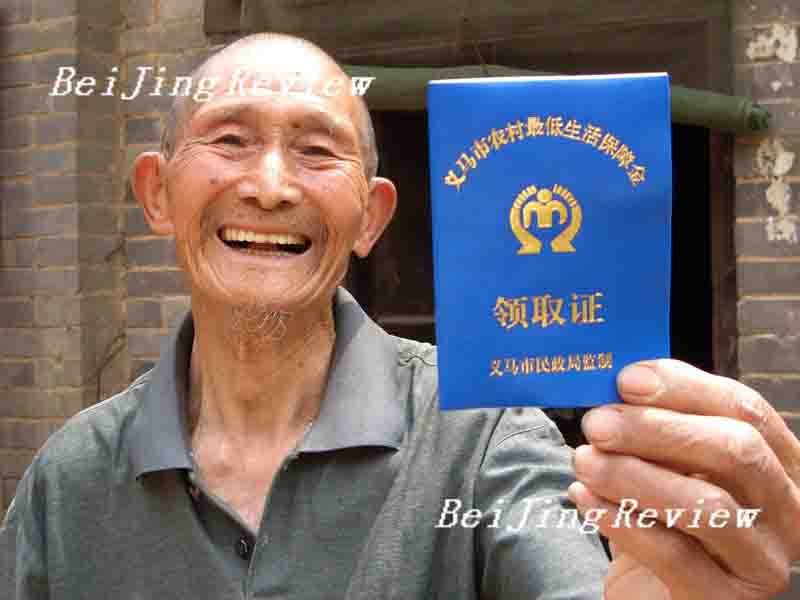

关注弱势群体

中国共产党第一次提出社会和谐问题,是在党的十六大报告中,党的十六大明确提出“社会更加和谐”的奋斗目标。在2003年十六届三中全会《关于进一步深化经济体制改革的若干问题的决定》中,中共中央提出了“和谐社会”的概念。构建“社会主义和谐社会”概念的首次完整提出,是十六届四中全会《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》,《决定》将其正式列为中国共产党全面提高执政能力的五大能力之一。

胡锦涛在2005年2月在省部级主要领导干部提高构建社会主义和谐社会能力专题研讨班上的讲话中指出,“我们所要建设的社会主义和谐社会,应该是民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的社会。”

针对教育资源分配不均,引起公众不满的现状,从2006年9月1日开始实施的新义务教育法以推动教育公平为核心和灵魂,着力确保全国适龄儿童享受到免费的九年义务教育,顺序是先农村后城市。对于农村的贫困儿童,依照法律他们均可免交学费,杂费和书本费等一切行政性收费,其中包括在校学生学习生活所必需的部分公共性杂项费用,并提供一定数额的补助。

卫生部、国家中医药管理局、国家发改委、财政部近日印发《农村卫生服务体系建设与发展规划》。该《规划》总投资额达216.84亿元,到2010年,使中西部及东部贫困地区约2.2万所乡镇卫生院、约1300所县医院、约400所县中医院、约950所县妇幼保健机构“改变房屋破旧、基本医疗设备短缺的状况”。卫生部宣布新型的农村合作医疗到2010年将基本覆盖农村居民。

全会提出了构建和谐社会必须遵循的6项原则,“必须坚持以人为本”“必须坚持科学发展”“必须坚持改革开放”“必须坚持民主法治”“必须坚持正确处理改革发展稳定的关系”“必须坚持在党的领导下全社会共同建设”,涵盖了工作出发点和落脚点、工作方针、工作动力、工作保证、工作条件、领导核心和依靠力量。这六项原则和全会确立的到2020年构建社会主义和谐社会的目标和主要任务,共同构成当前和今后一个时期我国和谐社会建设的“路径图”,为构建社会主义和谐社会指明了方向。

附:

十六届六中全会提出,到2020年,构建社会主义和谐社会的目标和主要任务是:社会主义民主法制更加完善,依法治国基本方略得到全面落实,人民的权益得到切实尊重和保障;城乡、区域发展差距扩大的趋势逐步扭转,合理有序的收入分配格局基本形成,家庭财产普遍增加,人民过上更加富足的生活;社会就业比较充分,覆盖城乡居民的社会保障体系基本建立;基本公共服务体系更加完备,政府管理和服务水平有较大提高;全民族的思想道德素质、科学文化素质和健康素质明显提高,良好道德风尚、和谐人际关系进一步形成;全社会创造活力显著增强,创新型国家基本建成;社会管理体系更加完善,社会秩序良好;资源利用效率显著提高,生态环境明显好转;实现全面建设惠及十几亿人口的更高水平的小康社会的目标,努力形成全体人民各尽其能、各得其所而又和谐相处的局面。

版权所有 2000-2009 北京周报网 京ICP备08005356号

本网站所刊登的北京周报及北京周报网各种新闻﹑信息和各种专题专栏资料,均为北京周报社版权所有。